Digitale Transformation gilt als Selbstverständlichkeit. Kaum ein Vorstand stellt sie noch infrage. Und doch sind es ausgerechnet Digitalisierungsinitiativen, die überdurchschnittlich häufig eskalieren, verzögern oder ihren Business Case verfehlen.

Verbesserung des Kundenerlebnisses mit digitalen Lösungen, die Steigerung der operativen Exzellenz durch die Anpassung an sich verändernde Märkte und die digitale Transformation und Automatisierung der operativen Prozesse mit Verbesserung der Effizienz in der Administration – eine wunderbare, neue Welt durch Digitalisierung.

Das ist DIE Chance für IT-Leiter und CIOs, aus dem Schatten des Vorstands nach vorn zu treten und nicht mehr nur „Enabler“ sondern „Treiber“ des neuen Geschäfts zu sein ! Schließlich digitalisieren wir ja mit modernen IT-Technik, weil unsere Prozesse schneller, automatisierter, kundenfreundlicher und kostengünstiger sein sollen und zusätzliches Potenzial freilegen sollen – mal ausnahmsweise nicht schon vom Business gefordert. Aber Vorsicht: von den letzten 5 Projekten, die meiner Hilfe und Sanierung bedurften, waren 3 Digitalisierungs- und Transformations-Projekte. Also scheint es wohl so seine Tücken damit zu haben…

Warum viele Digitalisierungs-Initiativen in Probleme geraten

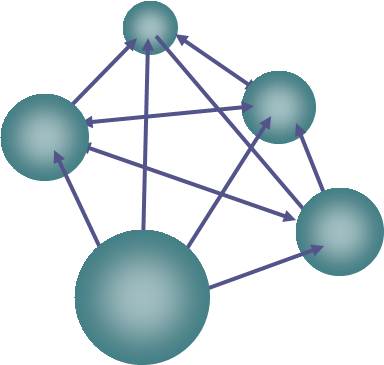

Zunächst einmal ist es wohl die Komplexität der Abhängigkeiten, in denen sich eine solche Umstellung (= Transformation) vollzieht. Es geht nicht nur darum, einzelne Bereiche oder Abläufe zu digitalisieren. Mit jedem Baustein stößt man an andere, die, bezieht man sie nicht gleich mit ein, einen Medien- oder Logikbruch erfahren und somit den ganzen positiven Effekt zunichte zu machen drohen.

Eine gesamtheitliche Digitalisierungsstrategie muss also zuallererst her. Der Aufbau eines „Digitalen Ecosystem“ umfasst sowohl technische als auch organisatorische Komponenten. Also muss zunächst genau analysiert werden, was man unter Digitalisierung verstehen will, welche (Fach)Bereiche davon betroffen sein werden, mit welchen Abläufen und Schnittstellen, wie man für ein solches Programm mit Ressourcen, Knowhow (unter anderem auch im Programmmanagement !) und Budget aufgestellt ist usw. Und nicht zuletzt wird sich diese wohl wichtigste Initiative der letzten und kommenden Jahre mit ihrem Beitrag zu den Unternehmenszielen und der davon abgeleiteten Unternehmensstrategie SMART messen lassen müssen. Damit liegt der Ball für die Sponsorenrolle beim Gesamtvorstand und beim CEO !

Aller Anfang ist schwer – wie starten?

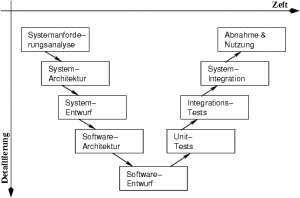

Wohl jedes Unternehmen wird in ein so komplexes Vorhaben mit einer Menge Fragezeichen und Unsicherheiten starten. Das kann man gar nicht alles prädiktiv auf dem Schirm haben, das muss man vom Groben zu den Feinheiten entwickeln.

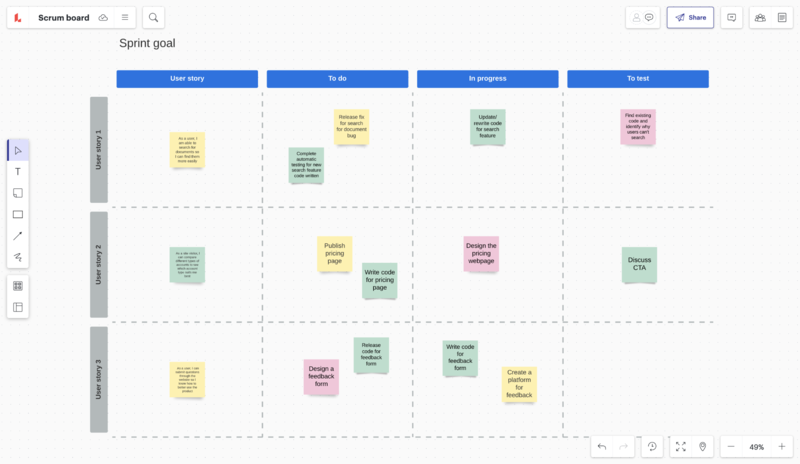

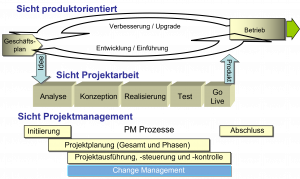

Eine „agile“ Vorgehensweise wird notwendig sein, um sich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren zu können und flexibel genug zu sein, auf Irrtümer oder falsche Entwicklungen schnell und effizient reagieren zu können, bevor größere Verluste entstehen. Die Komplexität der Schnittstellen zwischen den zu entwickelnden Komponenten erfordert jedoch nach meiner Erfahrung und Überzeugung ein übergeordnetes, „hybrides“ Programmmanagement, das die einzelnen Fäden der Transformation zusammenführt, aufeinander abstimmt und dabei den jeweilig größtmöglich erzielbaren Gesamtnutzen im Auge behält.

Wo liegen die Probleme

Digitale Transformation ist teuer, politisch sensibel und für viele Organisationen überfordernd. Es gibt kein Patentrezept oder eine „bewährte Roadmap“ für ein Digitalisierungsprogramm. Jedes Unternehmen ist anders, und damit jede Strategie und jedes Umsetzungskonzept individuell. Ich möchte aber an dieser Stelle auf die vielen Fallstricke, Hürden und Grenzen aufmerksam machen, die ich in meinen „geheilten“ Projekten und Programmen erlebt habe und an die jede Digitalisierungsinitiative zwangsläufig stoßen wird, an deren Überwindung bzw. Lösung sich Erfolg oder Misserfolg messen wird:

- Grenzen in der Unternehmenskultur: gerade in „gewachsenen“ Unternehmen greift Digitalisierung in viele, wenn nicht fast alle Bereiche der Unternehmensorganisation ein. Vorstand und Fachbereiche müssen Hoheiten abgeben, Ihre Rollen in der zukünftigen, digitalen Welt neu bestimmen. Das wird nicht ohne Reibungen gehen.

- Grenzen in der Unternehmensorganisation: Nicht selten werden die Akzente der Produkte und Serviceleistungen in diesem Zug neu definiert. Es entsteht vielleicht ein ganz neues, vielleicht sogar projekt-getriebenes Businessmodell. Digitalisierung geht immer einher mit einer schonungslosen Revision und Vereinheitlichung von Prozessen und Abläufen, damit diese rationalisiert, digitalisiert und automatisiert werden können. Auch hier werden liebgewordene Gewohnheiten und Kompetenzen massiv auf den Prüfstand kommen.

- Grenzen in der Technik-Kompetenz: Digitalisierung kommt mit neuen Betriebskonzepten wie skalierbaren, cloud-basierten und mobilen Lösungen, oft mit In-Memory-Technologien und Big Data (z.B. auf Basis SAP S/4 HANA o.ä.), Unified Communications & Collaboration (UCC), einer digitalen Identität für jeden Mitarbeiter, digitalen Arbeitsplätzen und O365 für den effizienten Zugriff auf Informationen, etc.. Sind wir dafür schon vorbereitet und genügend aufgestellt? Haben wir das Prozess- und Technik-Knowhow in unseren Reihen? Brauchen wir dafür externe Hilfe – Dienstleister für die Umsetzung, und erfahrene Projekt- und Programmmanager auf unserer Seite, die das Ausufern verhindern?

- Grenzen in der Datenqualität und dem Datenmanagement: Das digitale Aufbereiten großer Datenmengen wird gnadenloses Offenlegen von schlecht gepflegten oder falsch generierten Daten mit sich bringen. Der Aufwand für Datenbereinigung in den Legacy-Systemen und die Definition und Planung von künftig zu erfassenden oder zu generierenden Daten darf nicht unterschätzt werden. Und mit dem Essen wird der Appetit kommen…!

Wie man besser voran kommt

Die „natürlichen Grenzen“ beim Start der Digitalisierungsinitiative muten sicher erst einmal gigantisch an, sind aber mit Umsicht und Realismus handelbar, nicht jedoch unter unrealistischem Zeitdruck. Die Komplexität erfordert ein kompetentes Programmmanagement zur Steuerung. Und es muss klar sein, dass das alles eine Menge Geld kosten wird. Die Pay-offs einer gelungenen Transformation sind jedoch mindestens ebenso groß. Nicht zuletzt wird für die meisten Unternehmen mittel- bis langfristig der Verbleib im Markt davon abhängen.

Wer es gut machen will, sollte begleitend auch noch beachten bzw. in Erwägung ziehen:

- Maßnahmen zur Sicherung des Digital Trust und der Datensicherheit. Die neuen Cloud- und mobilen Komponenten bieten da einige Angriffspunkte.

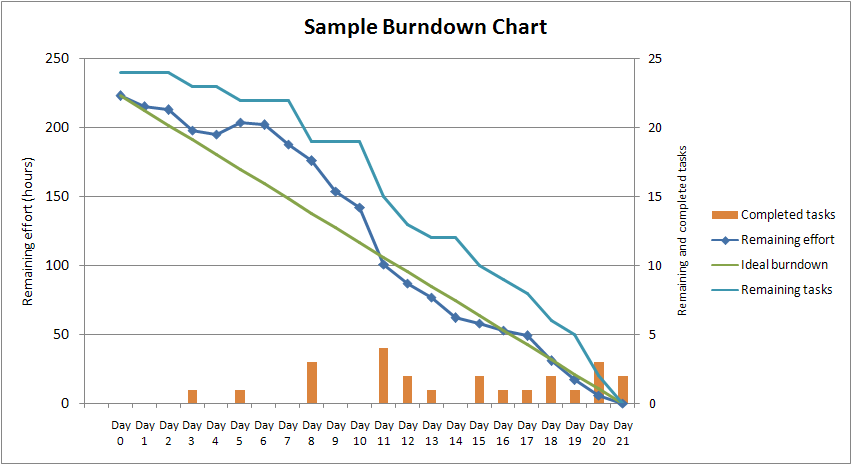

- Ein Digital-Labor zum Aufbau und Test von Prototypen. Dazu gehört auch eine durchdachte Teststrategie und –konzeption, wie z.B. regressives, automatisiertes Testen, und auch die Kapazitäten eines oder mehrerer, guter Testmanager.

- Digital Reverse Mentoring, ein Multiplikatorennetzwerk, Digitalisierungsschulungen, ein Corporate Digital Committee zur Initiierung unternehmensweiter Digitalisierungsinitiativen, jährliche Digitalisierungsreports, ein Digital Core Team und Digitalisierungspartnerschaften. Die Transformation wird viel Corporate Change mit sich bringen. Dies zu vernachlässigen würde die Hauptakteure im Spiel, die Anwender nur unzureichend abholen und damit die Effektivität und den Erfolg der Investition stark einschränken, wenn nicht sogar vereiteln.

- UseCases zu AR/VR/MR, IoT, Prozessdigitalisierung, RPA, Blockchain, smarten Services, elektronischer Zutrittskontrolle und zur Sprachassistenz inklusive Proof of Concepts (PoCs) mit Minimum Viable Products (MVPs), u.v.m.. Hier sind der unternehmerischen Kreativität der Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt, und in mancher Innovation steckt vielleicht auch noch ein nicht zu unterschätzender Marktvorteil.

Fazit:

Digitalisierung ist mit Sicherheit nicht nur ein vorübergehender Hype, sondern ein Muss für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit.

Die Digitalisierungsinitiative ist nicht einfach ein paar Digitalisierungsprojekte sondern ein komplexes, mit der Unternehmens-Strategie abgestimmtes und streng am Business-Nutzen ausgerichtetes Transformations-Programm. Gern auch agil.

Man muss das entsprechende Knowhow (Prozess, Technik, Programmmanagement) im Hause oder zumindest auf der Seite des CIO am Konferenztisch gegenüber externen IT-Dienstleistern haben, sonst kann es teuer und hässlich werden.

Als Belohnung winken ein selbstorganisierendes, nachhaltiges und skalierbares Digital Ecosystem, vielfältige mögliche Kundeninitiativen, Up- und Cross-Selling, neue Kundenaufträge, erprobte Use Cases und smarte Services mit verbesserter Customer Experience und Operational Excellence. Und nicht zuletzt die Fähigkeit, sich an sich verändernde Märkte flexibler anpassen zu können – als Zukunftsperspektive für das ganze Unternehmen.

Eine Einladung zum Austausch

Wenn Digitalprogramme an Traktion verlieren, obwohl Budget, Technologie und gute Leute vorhanden sind, lohnt sich ein nüchterner Blick von außen – ohne Verkaufsagenda, ohne Methodendogma.

Nicht jedes Programm lässt sich retten. Aber fast jedes lässt sich ehrlicher bewerten.

Ein unverbindliches, vertrauliches Gespräch auf Augenhöhe klärt oft schneller als jedes Steering Committee, wo ein Unternehmen wirklich steht – und was jetzt sinnvoll ist. Rufen Sie an oder vereinbaren Sie ein 30‑minütiges Executive‑Sparring (Remote).

Für mehr Informationen zum notwendigen Programmmanagement lesen Sie hier…

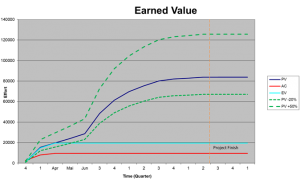

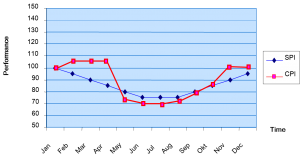

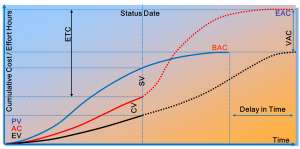

Ich möchte Ihnen heute von zwei Beispielen erzählen, die zeigen, warum Earned Value Management sich hierzulande nicht der ihr zustehenden Beliebtheit erfreut, und wie man in diesen Fällen die Vorbehalte überwunden und die Nutzung erfolgreich betrieben hat. Ich möchte vorausschicken, dass ich ein „Fan“ der Methode bin, gerade weil sie sich so universell und unkompliziert einsetzen lässt und mit ein paar einfachen Formeln valide Statusbestimmungen und Prognosen für das Projektmanagement ermöglicht.

Ich möchte Ihnen heute von zwei Beispielen erzählen, die zeigen, warum Earned Value Management sich hierzulande nicht der ihr zustehenden Beliebtheit erfreut, und wie man in diesen Fällen die Vorbehalte überwunden und die Nutzung erfolgreich betrieben hat. Ich möchte vorausschicken, dass ich ein „Fan“ der Methode bin, gerade weil sie sich so universell und unkompliziert einsetzen lässt und mit ein paar einfachen Formeln valide Statusbestimmungen und Prognosen für das Projektmanagement ermöglicht. in dieser Zeit etwas Neues (Produkt oder Service) entwickeln müssen. Das wäre mit der Entwicklung der neuen Baureihe erledigt. Die Serienproduktion fiele nicht unter den Begriff „Projekt“. Es hält aber auch die Zulieferer nicht davon ab, der Sichtweise ihrer OEMs in der Entwicklung und laufenden Produktion ihrer Komponenten zu folgen.

in dieser Zeit etwas Neues (Produkt oder Service) entwickeln müssen. Das wäre mit der Entwicklung der neuen Baureihe erledigt. Die Serienproduktion fiele nicht unter den Begriff „Projekt“. Es hält aber auch die Zulieferer nicht davon ab, der Sichtweise ihrer OEMs in der Entwicklung und laufenden Produktion ihrer Komponenten zu folgen.

sind neben technischen auch kreative Tätigkeiten gefordert. Der Faktor Unsicherheit und Risiko ist also unvergleichbar höher, Ideenaustausch, Kommunikation und Zusammenarbeit im Team sind kritische Erfolgsfaktoren.

sind neben technischen auch kreative Tätigkeiten gefordert. Der Faktor Unsicherheit und Risiko ist also unvergleichbar höher, Ideenaustausch, Kommunikation und Zusammenarbeit im Team sind kritische Erfolgsfaktoren.

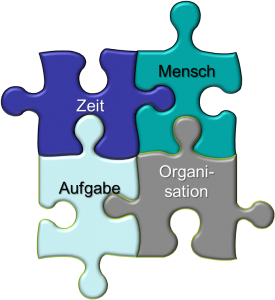

Vier Hauptursachen

Vier Hauptursachen keinen wirklichen Draht hatte. Die „menschliche“ Folge: Er investierte den Großteil seiner Zeit und Aufmerksamkeit in das Produkt, während die Planung und Koordination des Projekts hinten runter fiel. Als das Projekt zum Krisenprojekt wurde, fokussierte er sich auf das, was er am besten konnte – und wieder litt das Projektmanagement.

keinen wirklichen Draht hatte. Die „menschliche“ Folge: Er investierte den Großteil seiner Zeit und Aufmerksamkeit in das Produkt, während die Planung und Koordination des Projekts hinten runter fiel. Als das Projekt zum Krisenprojekt wurde, fokussierte er sich auf das, was er am besten konnte – und wieder litt das Projektmanagement. Wenn man ein Projekt erfolgreich leiten will, braucht man dafür wie in anderen Berufen auch eine methodische Ausbildung, die das Erkennen der Erfordernisse in der jeweiligen Projektsituation und den situativ sinnvollen, virtuosen Umgang mit den einschlägigen Werkzeugen einschließt. Das ist gewissermaßen wie bei einem Handwerk, und so gibt es auch im Projektmanagement Lehrlinge, Gesellen und Meister.

Wenn man ein Projekt erfolgreich leiten will, braucht man dafür wie in anderen Berufen auch eine methodische Ausbildung, die das Erkennen der Erfordernisse in der jeweiligen Projektsituation und den situativ sinnvollen, virtuosen Umgang mit den einschlägigen Werkzeugen einschließt. Das ist gewissermaßen wie bei einem Handwerk, und so gibt es auch im Projektmanagement Lehrlinge, Gesellen und Meister. Einem guten Projektmanager wären daher die Fehler in unserem Beispiel nicht unterlaufen, denn er hätte sich in seinem und im Projektinteresse von Anfang an um eine klare Ziel- und Aufgabendefinition gekümmert und die Unterstützung seiner Vorgesetzten konsequent eingefordert. Seine Planung hätte auf realistischen Annahmen gefußt, und er hätte Risiken und Abweichungen frühzeitig erkannt, eskaliert und gegengesteuert.

Einem guten Projektmanager wären daher die Fehler in unserem Beispiel nicht unterlaufen, denn er hätte sich in seinem und im Projektinteresse von Anfang an um eine klare Ziel- und Aufgabendefinition gekümmert und die Unterstützung seiner Vorgesetzten konsequent eingefordert. Seine Planung hätte auf realistischen Annahmen gefußt, und er hätte Risiken und Abweichungen frühzeitig erkannt, eskaliert und gegengesteuert. Damit er das auch tun kann, braucht er noch einen weiteren Skill: Führungsqualitäten. Er ist der Manager seines Projekts, er verantwortet das Ergebnis und muss sein Team und auch seine Chefs so steuern, dass jeder seinen Teil zum Ganzen einbringt. Keine leichte Aufgabe, besonders wenn das Unternehmen nicht projekt-affin tickt. Und nicht jeder ist der Mensch für eine Führungsrolle, fühlt sich darin wohl. Wenn er aber seinen Job ernst nimmt, wird er Projektmanagement inklusive Führung konsequent anwenden. Andernfalls wird er bald zum Sündenbock, wenn das Projekt schiefgeht. Keine sehr motivierende Perspektive, oder was für opportunistische PM-Nomaden, die sich so manchmal Projektleiter nennen…

Damit er das auch tun kann, braucht er noch einen weiteren Skill: Führungsqualitäten. Er ist der Manager seines Projekts, er verantwortet das Ergebnis und muss sein Team und auch seine Chefs so steuern, dass jeder seinen Teil zum Ganzen einbringt. Keine leichte Aufgabe, besonders wenn das Unternehmen nicht projekt-affin tickt. Und nicht jeder ist der Mensch für eine Führungsrolle, fühlt sich darin wohl. Wenn er aber seinen Job ernst nimmt, wird er Projektmanagement inklusive Führung konsequent anwenden. Andernfalls wird er bald zum Sündenbock, wenn das Projekt schiefgeht. Keine sehr motivierende Perspektive, oder was für opportunistische PM-Nomaden, die sich so manchmal Projektleiter nennen… Ein weiterer, häufiger Faktor als Ursache für Projekte in Schieflagen ist die Zeit. Damit meine ich weniger die Dauer, die dem Projekt zur Ausführung gegeben wird. Die sollte eigentlich immer realistisch bemessen sein, nicht durch Wunschdenken oder willkürlich festgelegt. Das heißt, sie muss auf realistischen Schätzungen der ausführenden Mitarbeiter unter Berücksichtigung der Abhängigkeiten und Rahmenbedingungen basieren. Damit fällt „Dauer“ für mich unter die Rubrik „Mensch“, also ob der Projektleiter einen kompetenten Job macht.

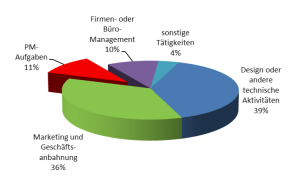

Ein weiterer, häufiger Faktor als Ursache für Projekte in Schieflagen ist die Zeit. Damit meine ich weniger die Dauer, die dem Projekt zur Ausführung gegeben wird. Die sollte eigentlich immer realistisch bemessen sein, nicht durch Wunschdenken oder willkürlich festgelegt. Das heißt, sie muss auf realistischen Schätzungen der ausführenden Mitarbeiter unter Berücksichtigung der Abhängigkeiten und Rahmenbedingungen basieren. Damit fällt „Dauer“ für mich unter die Rubrik „Mensch“, also ob der Projektleiter einen kompetenten Job macht. Tatsächlich zeigen einige Statistiken, z.B. die auf

Tatsächlich zeigen einige Statistiken, z.B. die auf  Der überwiegende Teil der Projektprobleme entsteht also aus einer mangelhaften Unterstützung durch die ausführende Organisation, was wiederum in der Projektkultur, dem Mindset des Managements und der etablierten Organisationsstruktur begründet ist.

Der überwiegende Teil der Projektprobleme entsteht also aus einer mangelhaften Unterstützung durch die ausführende Organisation, was wiederum in der Projektkultur, dem Mindset des Managements und der etablierten Organisationsstruktur begründet ist. Kommunikation im Team, zwischen Team und Organisation und zwischen den Abteilungs-Silos untereinander – weil ungewohnt – nicht funktioniert, oder wenn die Kompetenzen des Projektmanagers nicht seiner Verantwortung entsprechen.

Kommunikation im Team, zwischen Team und Organisation und zwischen den Abteilungs-Silos untereinander – weil ungewohnt – nicht funktioniert, oder wenn die Kompetenzen des Projektmanagers nicht seiner Verantwortung entsprechen.

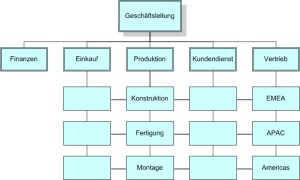

Genau darin lag die Krux. Das Unternehmen war produktorientiert in einer funktionalen Linienorganisation gewachsen. Dem sich internationalisierenden Markt folgend war vor einigen Jahren eine Matrix mit einer nach Regionen aufgestellten Vertriebsorganisation eingeführt worden. Jetzt war es Zeit, sich kundenorientiert dem projekt-getriebenen Geschäft anzupassen, denn hier verlor man oft und viel von der in der funktionalen Matrix erarbeiteten Rendite. Die Kundenprojekte mussten letztlich rentabler werden, damit das Unternehmen insgesamt rentabel arbeitete.

Genau darin lag die Krux. Das Unternehmen war produktorientiert in einer funktionalen Linienorganisation gewachsen. Dem sich internationalisierenden Markt folgend war vor einigen Jahren eine Matrix mit einer nach Regionen aufgestellten Vertriebsorganisation eingeführt worden. Jetzt war es Zeit, sich kundenorientiert dem projekt-getriebenen Geschäft anzupassen, denn hier verlor man oft und viel von der in der funktionalen Matrix erarbeiteten Rendite. Die Kundenprojekte mussten letztlich rentabler werden, damit das Unternehmen insgesamt rentabel arbeitete. Begleitet werden muss dies vom Aufbau interner Projektmanagement-Kompetenz und eines eigenen Karrierepfades innerhalb der neuen Dimension. Da Projektmanagement „Managen unter erschwerten Bedingungen“ bedeutet, eignet sich dieser nebenbei auch hervorragend zur Führungskräfte-Entwicklung im Unternehmen. Es werden dabei universelle Management-Skills gefördert wie Stress-Resistenz und Risiko-Sensibilität, Methoden-Knowhow, strukturiertes Vorgehen, soziale Kompetenz und Führungsqualitäten. Somit dürfte die Dritte Dimension für motivierte Mitarbeiter auch attraktiv genug sein, mit unternehmensspezifischem Fachwissen den Schoß der Fachabteilung in Richtung Projektmanagement zu verlassen, und rasch an Akzeptanz im Unternehmen gewinnen.

Begleitet werden muss dies vom Aufbau interner Projektmanagement-Kompetenz und eines eigenen Karrierepfades innerhalb der neuen Dimension. Da Projektmanagement „Managen unter erschwerten Bedingungen“ bedeutet, eignet sich dieser nebenbei auch hervorragend zur Führungskräfte-Entwicklung im Unternehmen. Es werden dabei universelle Management-Skills gefördert wie Stress-Resistenz und Risiko-Sensibilität, Methoden-Knowhow, strukturiertes Vorgehen, soziale Kompetenz und Führungsqualitäten. Somit dürfte die Dritte Dimension für motivierte Mitarbeiter auch attraktiv genug sein, mit unternehmensspezifischem Fachwissen den Schoß der Fachabteilung in Richtung Projektmanagement zu verlassen, und rasch an Akzeptanz im Unternehmen gewinnen.